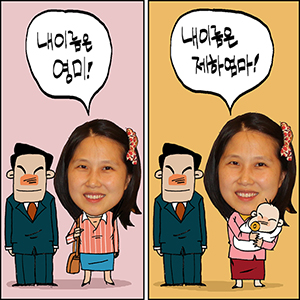

[영미씨의 육아일기] 나의 다른 이름 ‘제하 엄마’ 2013-11-11

- 첨부파일

- 6.jpg

![[영미씨의 육아일기] 나의 다른 이름 ‘제하 엄마’](/planweb/upload/ff80808142d5d90601438dfa8afe01a7/board/ff808081439460cd0143bd486dff05b7/preview/75456302-972d-4585-9097-4b07d2306a7e.jpg)

아기가 밀고 내려오려니 내 배에 힘이 들어간다. ‘끙’하고 힘을 주다가 곧이어 ‘휴’하고 잠시 숨을 들이쉰다. 나도 모르게 아이와 함께 호흡을 맞춘다. ‘끄-응’하고 마지막으로 몰아서 힘을 준다. “더 더 더 거의 다 나왔어요”라는 말에 마지막으로 ‘끄---응’. 아이는 머리가 나오자 자기가 몸을 틀어 어깨를 빼고 쏙 빠져나온다.

아주 작고 빨간 아기. 눈물이 찔끔나온 신랑과 달리 나는 신기하고 얼떨떨해 있었다. 양수가 새면서 태변도 먹고 아기가 힘들었을 거란다. 정말이지 내가 낳는 것이 아니라 아기가 나오는 것이 맞다.

그날은 폭풍우가 몰아치는 날이었다. ‘우르릉 쾅쾅’ 천둥소리에 이어 ‘쏴악’하는 엄청난 빗소리에 아픈 것도 잠깐 잊고 빗소리를 들었다. 아기가 나올 것 같다는 생각이 드는 순간 머리가 맑아져서는 시계를 보면서 의자에 앉았다. 7분이던 진통간격이 조금씩 빨라지면서 더 챙겨야 할 것들이 없나 생각해 본다. ‘진통할 때 힘줘야 하니 먹을 것을 좀 챙겨야 하나?, 양말 하나더 넣을까?’ 등등.

5분 간격이 3분 간격으로 바뀌는 순간 신랑을 깨웠다. 신랑은 깜짝 놀라 일어나서 허둥댄다. 차를 달려 조산원으로 향하는데 ‘윽---’ 이제 실감이 난다. 비가 잠깐 멎고 창으로 붉게 동이 터올 때 아기를 만났다. 상상했던 것처럼 공포스럽고 소란스럽지 않았다. 우리는 그렇게 만났다. 이제 나의 다른 이름은 ‘제하엄마’다.

아기는 젖을 빨고, 똥을 누고, 잠이 드는 것 모두 다 낯설다. 잠이 오는 그 느낌이 이상한지 자꾸 칭얼댄다. 똥을 눌 때도 두 눈을 똥그랗게 뜨고는 배에 힘이 들어갈 때마다 이상해 한다. 첫 시작은 그렇게 당황스럽고 놀랍고 두렵고 그런 거 같다. 아기는 이제 ‘제하’로 살아가기 위해 하루 하루 이 낯선 세상에서 고군분투한다. 나도 마찬가지다.

‘제하엄마’로 매일 매일 이 당황스럽고 놀랍고 두려운 경험을 한다. 아기가 왜 우는지 알 수 없어서 자지러지는 아이를 안고 당황했다. 며칠 전 젖몸살로 병원에 갔는데도 별방법이 없다며 아이가 빨기를 기다려보자는 답에 망연자실해 또다시 아파올 일에 두려워 밤을 꼬박 새웠다. 팔목과 손가락은 생전 경험해 보지 못한 통증에 걱정했다.

벌써 우리 제하가 세상에 태어나 4개월을 지냈다. 4개월간 제하와 제하엄마는 이 낯선 일들을 하나씩 잘 겪어가고 있다. 이렇게 새로운 일을 하나씩 겪어 나가면서 우리 아가는 제하로, 제하엄마는 엄마로 조금씩 성장해 나가고 있다. 옆에서 새근새근 잠든 아이를 보며 빙그레 웃어본다. 초 보엄마를 위해 완두콩 독자여러분의 응원과 기도를 부탁한다.

/이영미 완주커뮤니티비즈니스센터 팀장