시랑골 지게 대학을 졸업한 사람들 2022-09-26

성재리 송학마을 백순자와 친구들

지금은 고산자연휴양림이 들어서서 이 골짜기 이름이 시랑골이라는 것을 아는 사람들은 그리 많지 않다. 예전에 동상면 사람들이 시랑골과 단지동 사이의 허기재를 넘어서 고산장을 다녔던 이 유서 깊은 골짜기 안에는 아흔아홉 개의 작은 골짜기들이 저마다의 이름과 이야기를 품고 있었다고 한다. 술메기 하는 날(호미씻이날이라고도 한다. 음력 7월 즈음에 날을 잡아 술과 음식을 나누고 하루를 즐기는 농촌 마을의 노는 날이다) 시랑골 송학마을에서 백순자(85세) 할머니를 만났다.

“김제 어영리가 고향이여. 23살 되던 해 9월 스무날에 한 살 어린 남자에게 동상면 신월리로 시집왔어. 우리 영감은 그 이듬해 7월에 군대에 갔어. 3년 6개월이 있어야 오잖아. 새각시를 엄청 부려먹었어. 산꼭대기에 올려 보내서 쇠스랑 하나를 줘. 땅 파라고. 나는 우리 친정에서는 귀하게 커서 일은 안 하고 살았거든. 시집와서 시어머니 따라다니면서 일도 지독하게도 했네. 보리밭 매고 콩밭 매고 징그랍게 살다가 댐 공사로 마을이 잠기게 되어서 일 년 뒤에 이 동네 송학마을로 이사 온 거야. 우리 시아버지가 여기 송학마을 본토박이거든.”

8남매를 둔 백순자 할머니가 살아온 이야기는 처음부터 끝까지 시랑골과 함께 했다. 그곳에서 신었던 코빼기신 이야기, 나물 뜯고, 약초 캐고, 버섯을 따며 살아왔던 모든 이야기들은 시랑골 어느 능선과 골짜기에 담겨 있었고 그곳에서 함께 살았던 이웃들의 기억 속에도 담겨져 있었다.

코빼기신이라고 알랑가 몰라

“코빼기신 알아? 고무신인데 왜 코빼기신이냐면, 그 신을 신고 산으로 올라갔다가 내려오려면 발이 앞으로 밀리잖아. 그래서 앞 코 있는 데가 꼭 찢어지네. 찢어져도 신을 사 주간이. 그럼 거기를 꼬매서 신는 거야. 바늘로 꼬매서 신고 또 신어도 얼마 안 있으면 또 찢어져. 그래서 코빼기신이여. 나 엄청 고생 많이 하고 살았어. 그동안 개미처럼 일했어. 전주역 앞 식당, 상관면 함바집에서 일하고 농사짓고 빚 있는거 이쪽에 조금 갚고 저쪽에 조금 갚고 이제는 다 갚았어. 그때 힘들 적에 동네 사람이 암말 않고 돈을 빌려주기도 했어. 그래도 내가 이 몸 고생해서 돈 다 벌었어. 우리 시어머니가 93세에 돌아가셨는데 그때 까지 내가 다 모셨어. 집에서 동네 사람들 모여 초상 다 치르고 그랬지.”

아이 둘을 먼저 떠나보내고 할아버지도 일흔셋 되던 해에 돌아가셨다고 한다. 옛날에는 무슨 고생을 그렇게 하고 살았는지 모르겠다고 하시면서도 지금은 마음만은 대통령 부인보다 편안하다고 말씀하신다. 시랑골 안에서 함께 살아온 어르신들은 서로가 어떻게 모진 세월을 살아왔는지 잘 알고 있었다.

“여기 와서 봉게 동네 여자들이 자루 하나 들고 운주 넘어 저기 빼대까지 약초를 엄청 캐러 다니더라고. 그걸로 자식들 가르친거지. 창출을 캐면 거기에 백출이 붙어 있어. 창출은 창출대로 떼어서 팔고 백출은 백출대로 팔고. 잔대기는 잔대기대로 다듬고. 이른 봄까지 약초 캐고 4월 되면 나물 뜯고 비 내리고 나면 고사리 끊고 그게 다 돈이여. 그리고 모심고 여름이면 밭 매고 여름 지나면 감 따서 소금물에 우려서 장날에 나가 팔고 모두들 그러고 살았어.”

시랑골대학은 아무나 못 들어가

할머니는 동네 사람들 자랑을 많이 했다. 그동안 동네 사람들이 싸우는 것을 본 적이 없고 TV 귀하던 시절에 저녁 먹고 모두들 신작로에 모여서 놀았던 이야기며, 모깃불 피워놓고 마당에 멍석 깔아 놓고 애들도 함께 따라 나와서 부채로 모기 쫓아가며 늦도록 함께 했던 이야기까지 아련한 기억들을 풀어놓으셨다.

“옛날에는 모심을 때 집집마다 돌아다니면서 품앗이로 했어. 밥 때 되면 점심을 리어카에 싣고 이고 지고 와. 그럼 일하는 집집마다 애들이 있을 거 아녀. 그 애들이 리어카 뒤로 쭉 따라와. 논에서 일하는 사람보다 밥 먹는 사람들이 더 많아. 머웃대랑 새우 넣고 들깨탕 끓이고, 너물 무치고, 김치 담그고, 고기는 조금 넣고 김치찌개 끓여서 먹으면 얼마나 맛있나 몰라. 우리 동네 사람들 사이에 재미있는 이야기가 있는데. 이 동네 청년이 좋아하는 여자 부모님을 만나서 인사를 드리는데 자네 학교를 어디를 다녔는가 물으니 가방끈은 짧고 그래도 시랑골은 잘 아니까 시랑골 지게 대학 나왔습니다. 그랬디야. 이 동네 사람들이 배우진 못했어도 시랑골은 훤하거든. 우리 동네 사람들은 시랑골 지게대학 졸업한 사람들이여. 지금은 올라가지 못하지만, 눈으로 쳐다보고 있으면 그 골짜기 골짜기가 눈에 훤하게 다 생각나. 내가 헤치고 다녔던 곳이니까.”

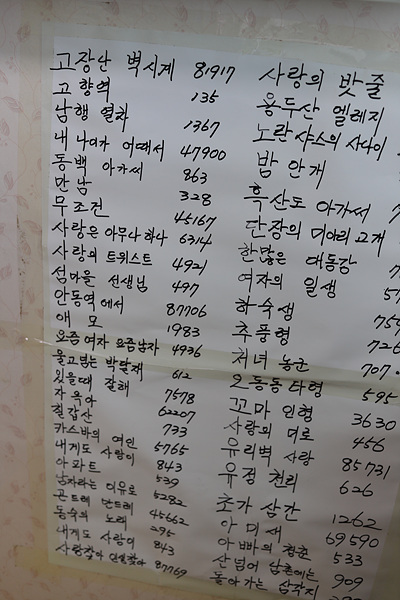

송학마을 술메기 하는 날은 가을날처럼 화창했다. 올 한해 힘들었던 농사일을 오늘 하루정도는 미뤄두고 돼지도 한 마리 잡고, 떡도 하고 김치도 담고 모두들 회관에 모여서 먹고 노래하고 즐겼다. 송학마을 어르신들의 시랑골에 대한 애정은 대단했다. 시랑골 안 골짜기를 훤하게 알고 있는 송행덕 경로당 회장님에게 시랑골 골짜기에 대한 이야기를 들을 수 있었다.

“허기재(골짜기에서 약초를 캐서 올라가면 얼마나 힘들고 배가 고파. 허기져서 재를 못 넘어와. 그래서 허기재라고 그려)-뒷재너머-조총골-괭이밥골(고양이 모양처럼 생긴 바위가 있어)-송개골-지내골(지내가 많이 나와서)-외내대골-어둔골-멍석박골(멍석같은 바위가 있어서)-도도도골(인공때 사람들이 피난왔던 곳)-막바탱이(여기가 막바지여. 여기 너머로 가면 소양 위봉폭포가 나와) 반대편에는 안석골날-안단지재-단지재(여기 너머가 동상 수만리로 가는 거야)-자빠지기(여기는 가팔라서 자꾸 자빠져)-간홍골-사목재-맨날-기차바위-호동골-승종골 그려. 옛날에는 시랑골 골짜기에서 고산면 봉동면 사람까지 다 먹고 살았어요. 애들 놀이터이기도 했지. 이 동네 사람들 그 골짜기에서 산 사람들도 많고. 휴향림 지으면서 거기 살던 사람들이 나오게 된 거지. 골짜기마다 명칭이 있는데 이 어르신들이 돌아가시면 몰라. 우리 동네 어르신들이 시랑골을 제일 잘 아시거든. 시랑골 안에 아흔아홉 골짜기야. 골짝 이름이 다 있어.”

골짜기 이름도 재미있고, 이름을 붙인 이유도 절묘해서 배꼽잡고 웃느라 바빴다. 먹고 살기 위해 새벽부터 산에 올라 약초를 캐고 나물을 뜯던 사람들이 몸으로 기억하는 말이다. 그 몸의 말이 골짜기마다 이름으로 새겨졌다. 어려운 한자들의 조합으로 만들어진 것이 아니라 마을 사람들의 몸과 기억으로 만들어진 순수한 입말이다. 해질녁이 되면 그 골짜기를 담고 있는 산의 능선이 더욱 또렷하게 보인다. 그리고 이제는 평범한 산이 아니라 송학마을 어르신들의 인생이 담긴 능선 너머 골짜기를 떠올려 보게 되는 것이다.

/글·사진= 장미경(장미경은 다큐멘터리 감독이자 고산미소시장에서 공동체가 만든 제품을 파는 편집매장 홍홍을 운영한다)